Bitte nach unten scrollen

/ Farben /

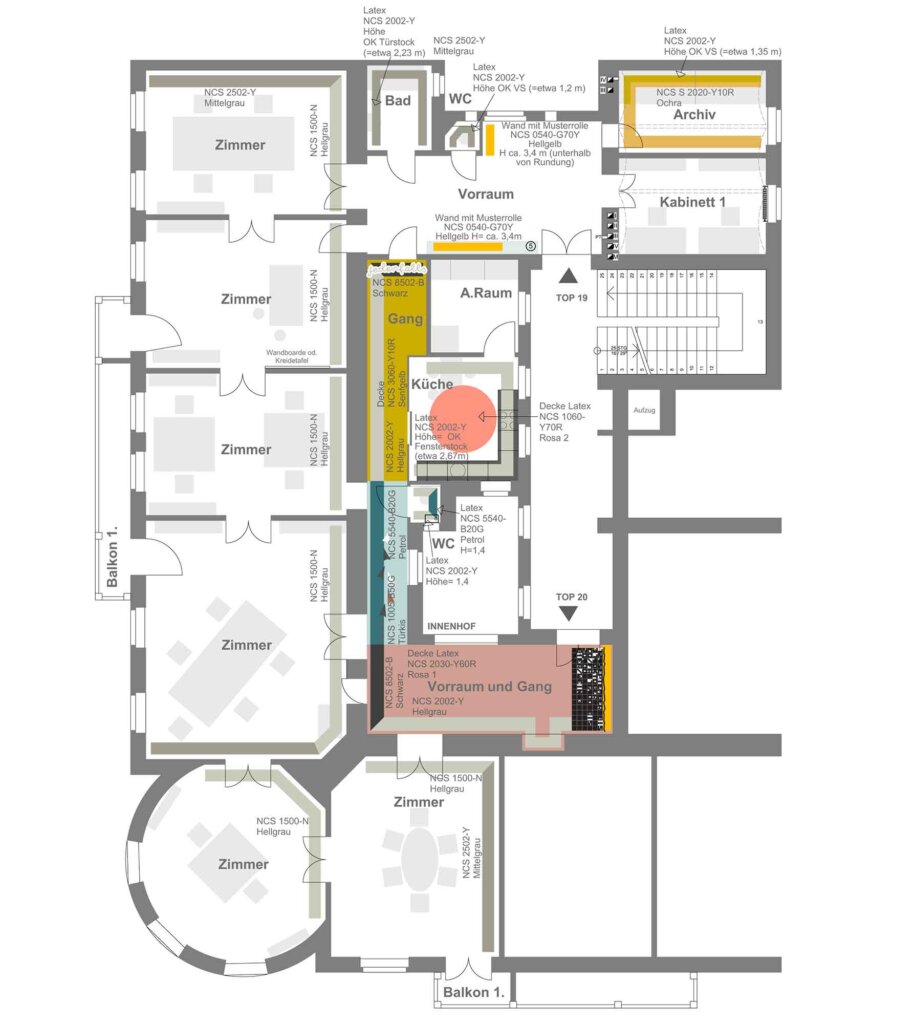

Büro Gumpendorf, Deckenspiegel und Grundriss.

Hellgrau: NCS 1500‑N; Mittelgrau: NCS 2502‑Y, Schwarz: NCS 8502‑B, Decke Lachs: NCS 2030-Y60R (Latex), Decke Senfgelb: NCS 3060-Y10R, Wand Petrol: NCS 5540-B20G, Türkis: NCS 1005 B50G, Rosa Punkt: NCS 1060-Y70R (Latex)

„Die Wiener Rothschilds. Ein Krimi“, Ausstellung im Jüdischen Museum Wien, 2021/ 2022. Wandfarben: NCS S1505-Y30R (Beige), NCS S2005-Y40R (Dunkel-Beige), NCS S2000‑N (Lichtgrau) “Krisen”: NCS S7010-Y90R (Aubergine), NCS S8502‑B (Anthrazit) “Schlaglichter”: NCS S4030-Y80R (Terracotta-Rot) Sonderfarben: NCS S2010-B30G (Hellblau), RAL 9003 (Signalweiß) Stoffe: SAHCO — Avalon 2, 055 (ca. moosgrün), 007 (hellbeige)

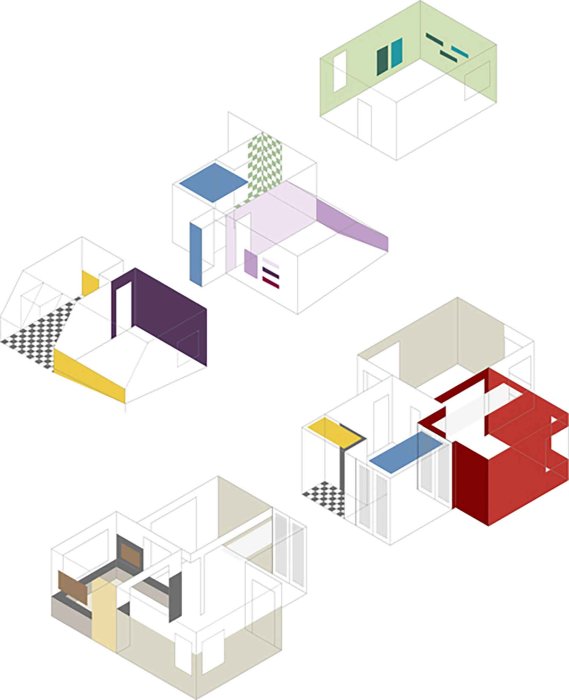

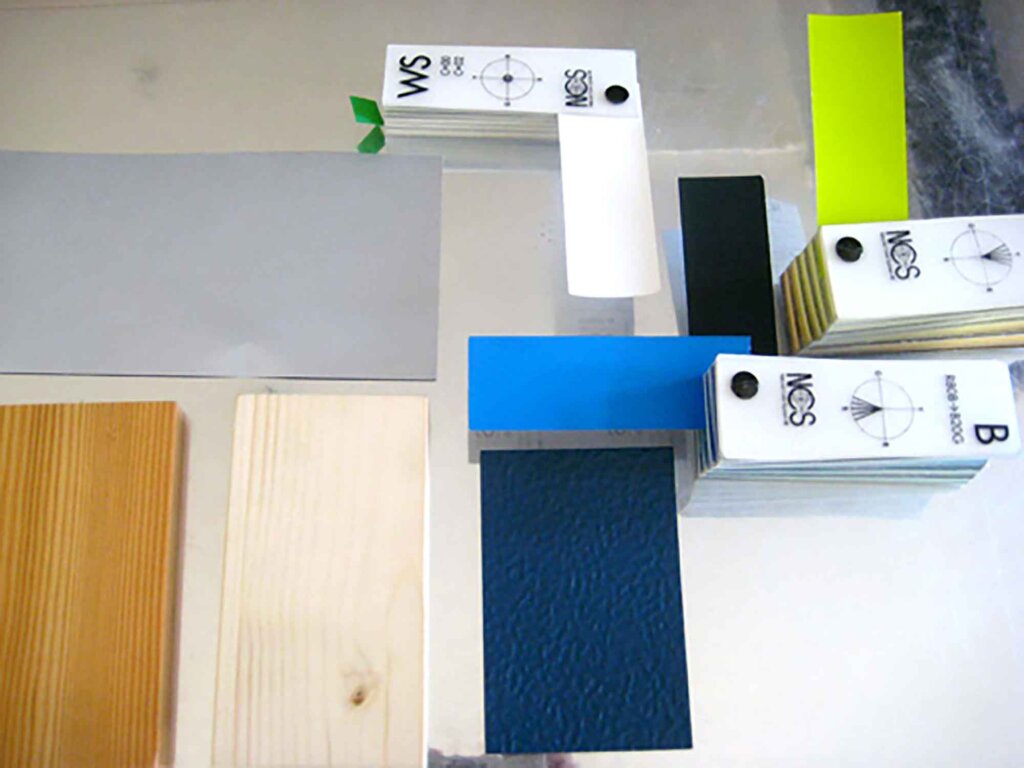

Farbmuster Umbau Wien-Hietzing.

Blau Deckenfeld: 4550‑B, Hellgrün (rechts): NCS 2020-G30Y, Dunkelgrün(links) NCS 4020_B50G, Senfgelb Deckenfeld: NCS 2070-Y10R, Beige hell: NCS 2010-Y10R, Beige dunkel: NCS 3005-Y20R, Rot (links): NCS 3560 Y90R

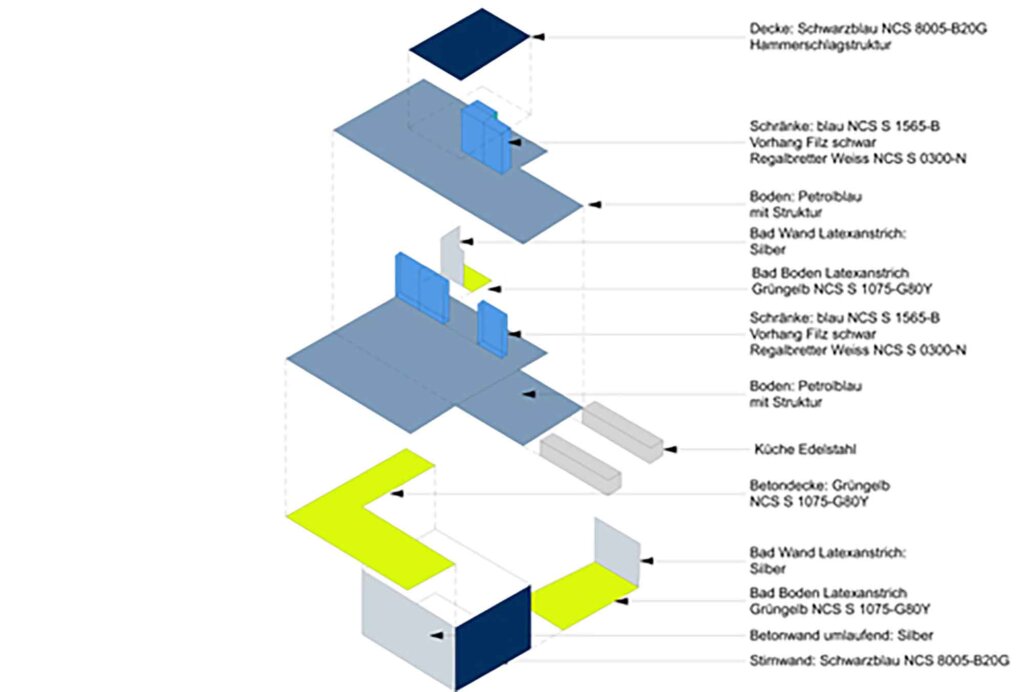

Farbkonzept Haus Wasserstraße/ Weiss-Döring.

Schwarzblau: NCS 8005-B20G, Blau: NCS 1565‑B, Weiss: NCS 0300‑N, Grüngelb: NCS 1075-G80Y

Zur Inspiration: Südbahnhotel Semmering, Architekten Emil Hoppe, Otto Schönthal.

Architekturzentrum Wien, Sammlung, Foto: Margherita Spiluttini

/ Muster /

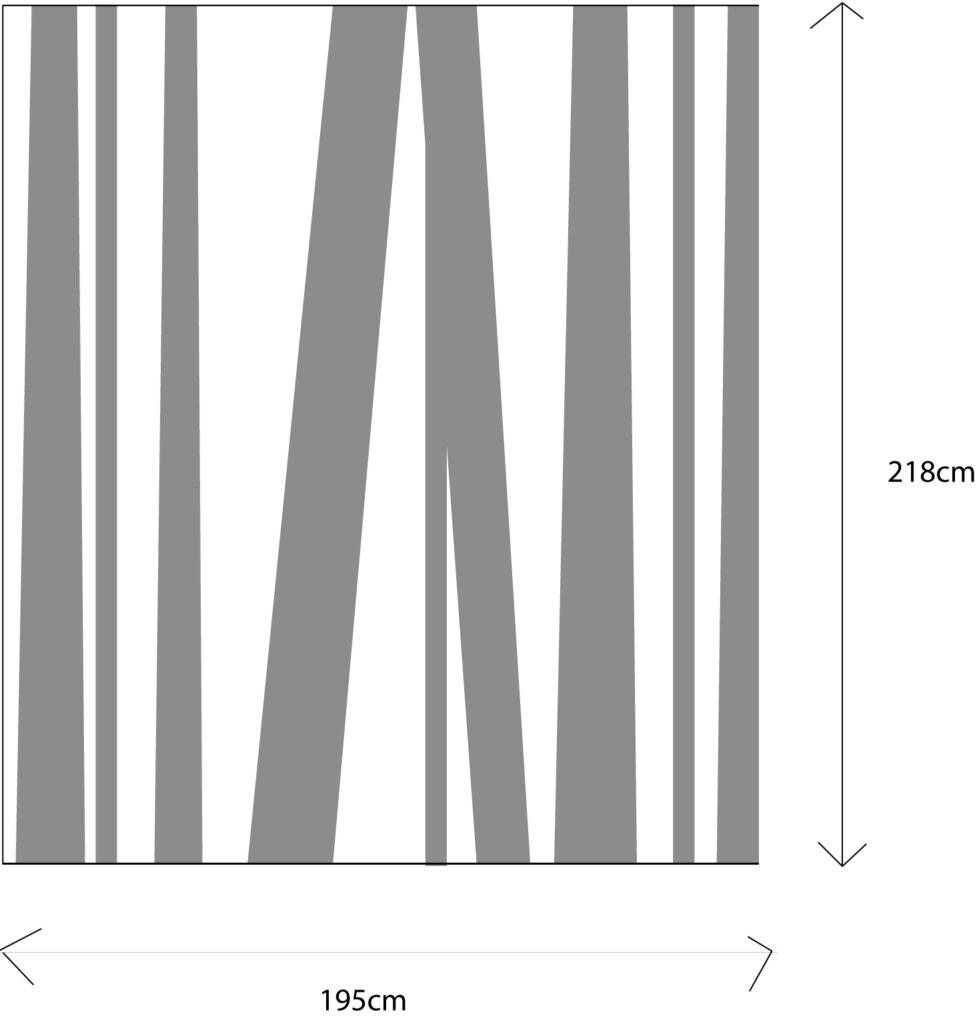

Villenpark Mauerbach, Fensterfolien

Check it, Kreidelinien auf Tafellack, Entwurf Eleonore Bujatti

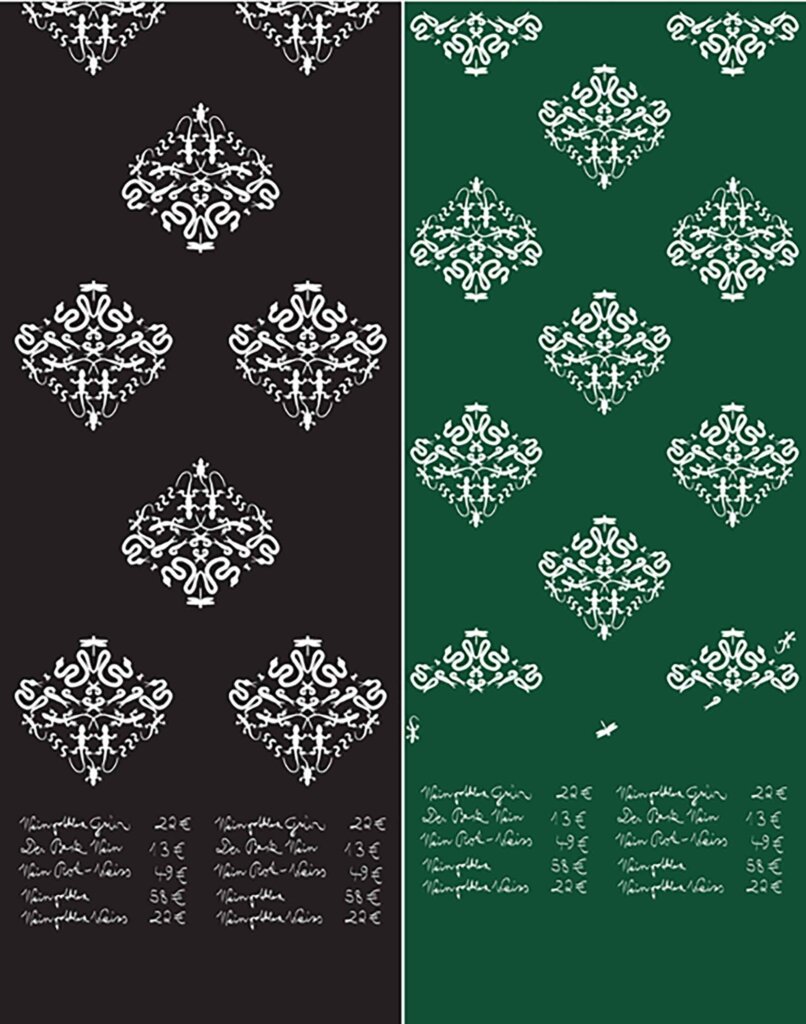

Tiertapete, für die raumhohen Kreidetafeln der Vinothek Café Atelier,

Entwurf Eleonore Bujatti

Würstelstand Albertina mit Hase

Verglasung Würstelstand Prater mit Beklebung

/ Wörter /

Wörter, die durch Silbentrennung neue Zusammenhänger ergeben.

Verwendet als temporäres Kreidemotiv für die Wandtafeln bei „Check it“.

Von Eleonore Bujatti.

ARBEIT

SAUF

WAND

MULTI

TAL

ENTE

STAAT

SEX

AMEN

EGO

IST

IN

MENSCH

ENGE

MENGE

ALLE

IN

GANG

PUFF

ERZ

ONE

KONSUM

ENTEN

DELIKAT

ESSEN

KOMM

ISS

IONEN

HAU

STIER

HORTEN

SIE

FLIEG

ENGE

WICHT

SEHR

OHR

Liste der Spiegelwörter, die nicht drankamen:

Frischling

Erdling

Moment mal

Ein Augenblick

Ich bin Ich

Jetzt

Himmelblau

Wolkenlos

Dreikäsehoch

Bon Voyage

Fünf Sekunden Schön

Schöne Aussichten

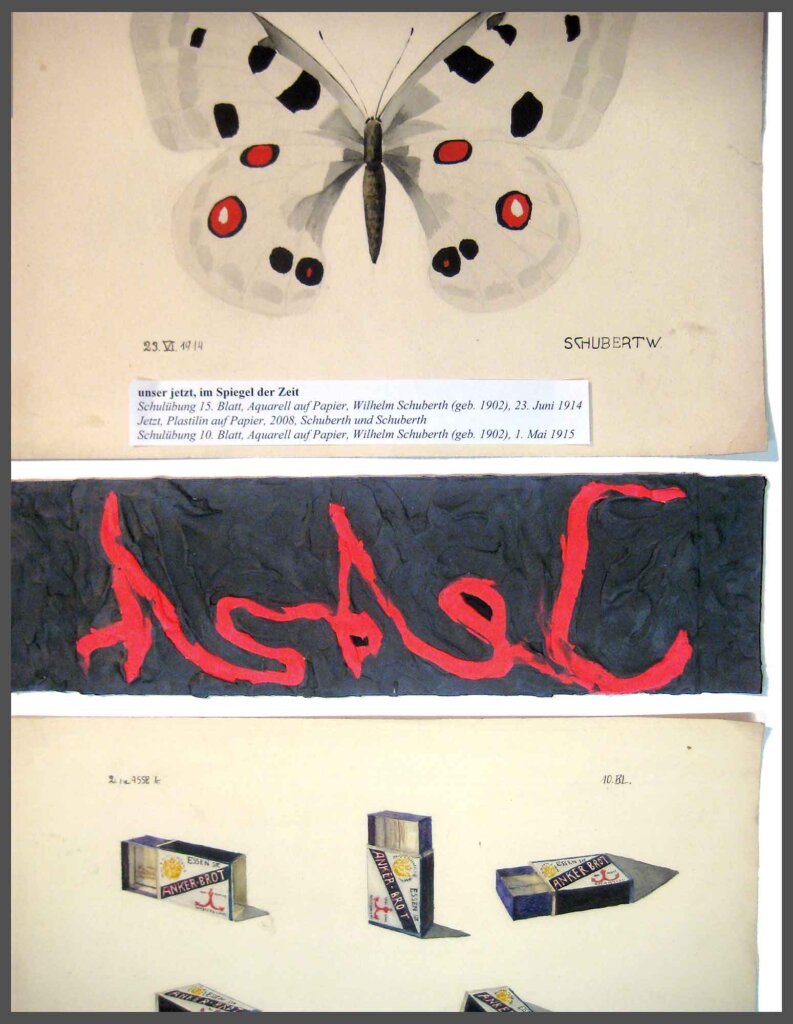

„Jetzt“, Johanna Schuberth, Plastilin auf Papier, 2008

/ Schrift /

„CHECK IT“ (Post-its als Visitenkarten) und „585 12 12“ (Beratungstelefon)

Entwurf: Eleonore Bujatti

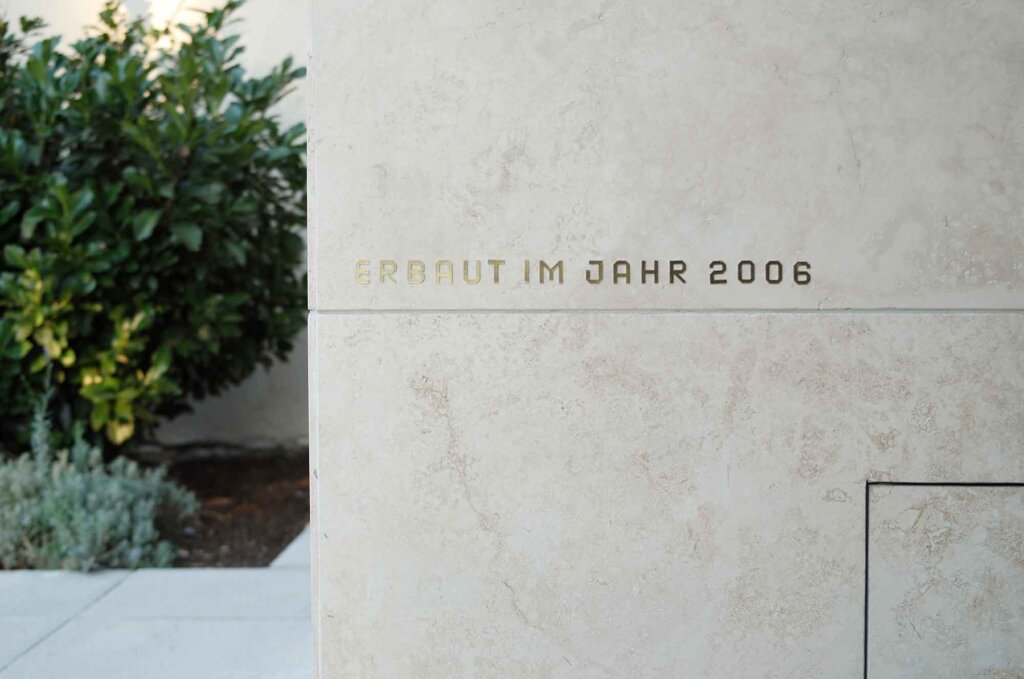

Entwurf: Eleonore Bujatti, Messingplättchen auf Fassadenplatten aus Travertin

Entwurf: Eleonore Bujatti, Messinglettern auf Travertin

Türschild, Plastilin auf Aluminium

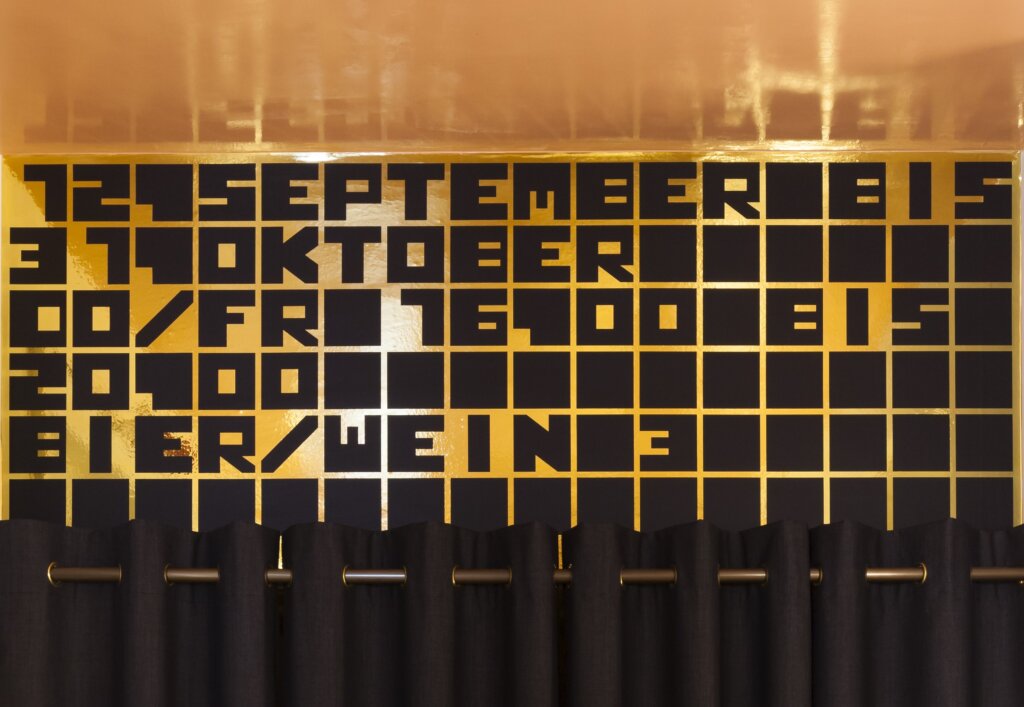

12. SEPTEMBER BIS 31. OKTOBER DO/FR 16.00 BIS 21.00 BIER/WEIN 3

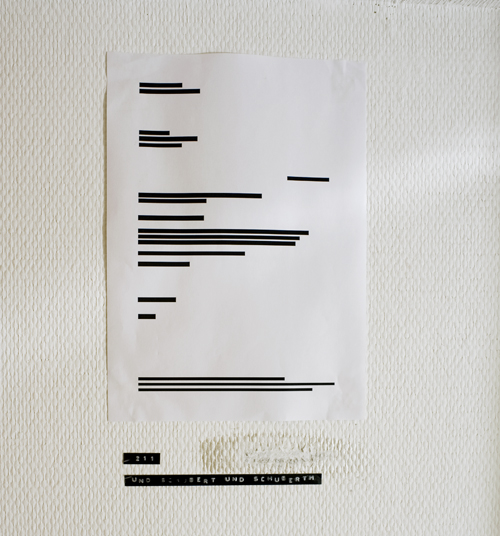

Grafische Übersetzung der Onyx Wand, für American Bar REMAKE.

Entwurf: Eleonore Bujatti

Entwurf: Eleonore Bujatti

„Die Zelle“, Raumbeschriftung

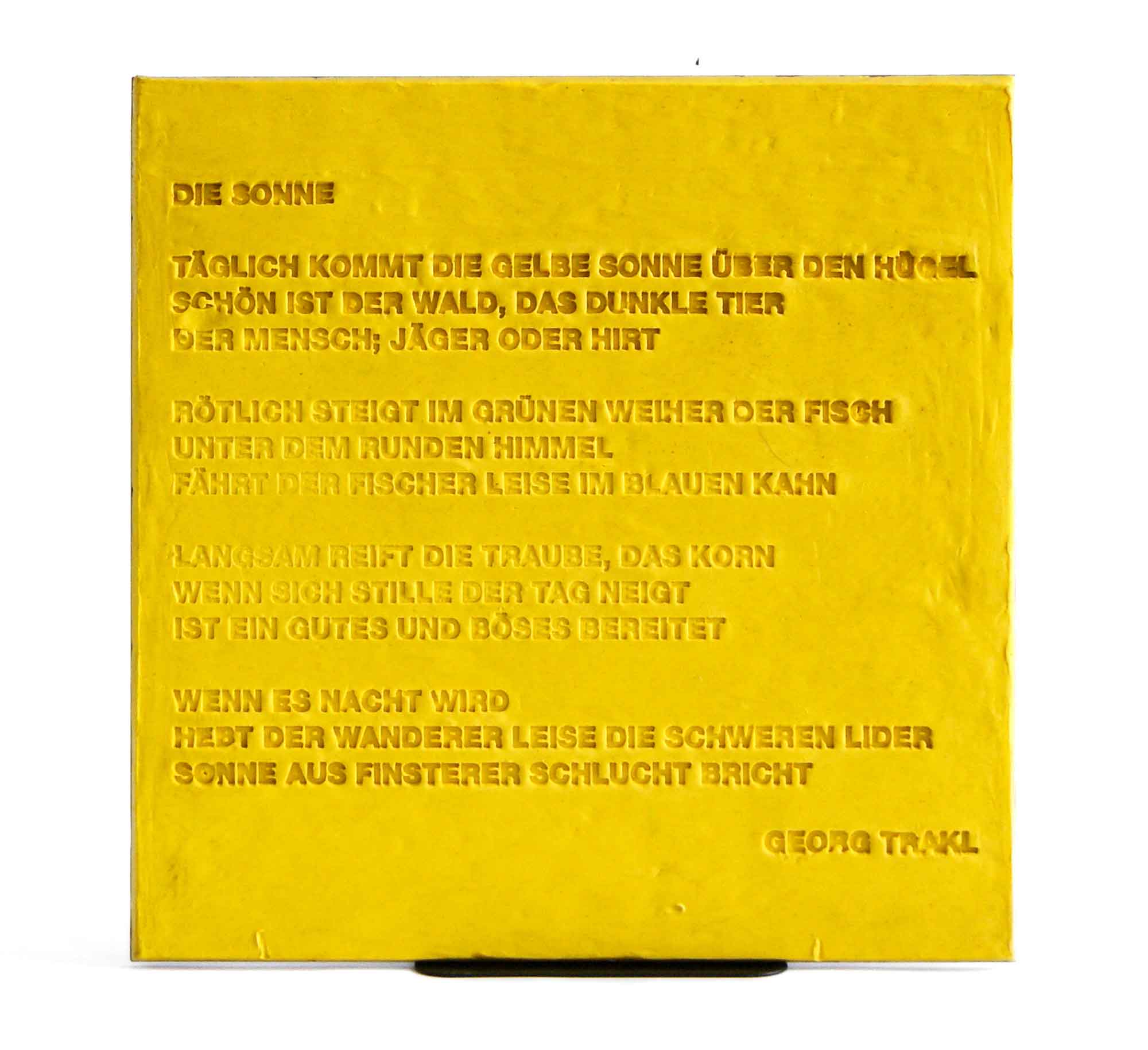

Georg Trakl „Die Sonne“, Plastilin auf Messing, 32x32cm

/ Zeit und Veränderung /

Varianten:

ZEITVERBLEIB

VERSCHNAUFEN

GEGENWÄRTIG

WINTERSCHLAF

UNERMESSLICH

(TRZESNIEWSKI)

Buchstabenuhr im Foyer Wohnhaus Hetzendorfer Straße, 2006

Verworfene Textversuche:

„Una dabit, quod negat altera“

Eine Stunde gewährt, was die andere versagt

„Ultima latet“

Die letzte Stunde ist verborgen

„Vulnerant omnes, ultima necat“

Alle Stunden verwunden, die letzte aber tötet

Im Spiegel der Zeit

Erschienen in „Die PRESSE“, Freiraum, 3. Jänner 2009.

Material: Schulübung 15. Blatt, Aquarell auf Papier, 23. Juni 1914 und Schulübung 10. Blatt 1. Mai 1915 von Wilhelm Schuberth (geb. 1902).

Gegenüberstellung alter Schulaquarelle unseres Großvaters von 1914/ 1915 mit einem Plastilinbild von 2008. Darstellungstechniken und Tücken: Ein Schmetterling lässt sich mit einiger Übung aufmalen. Den Verlauf der Zeit zu fassen ist schwieriger.

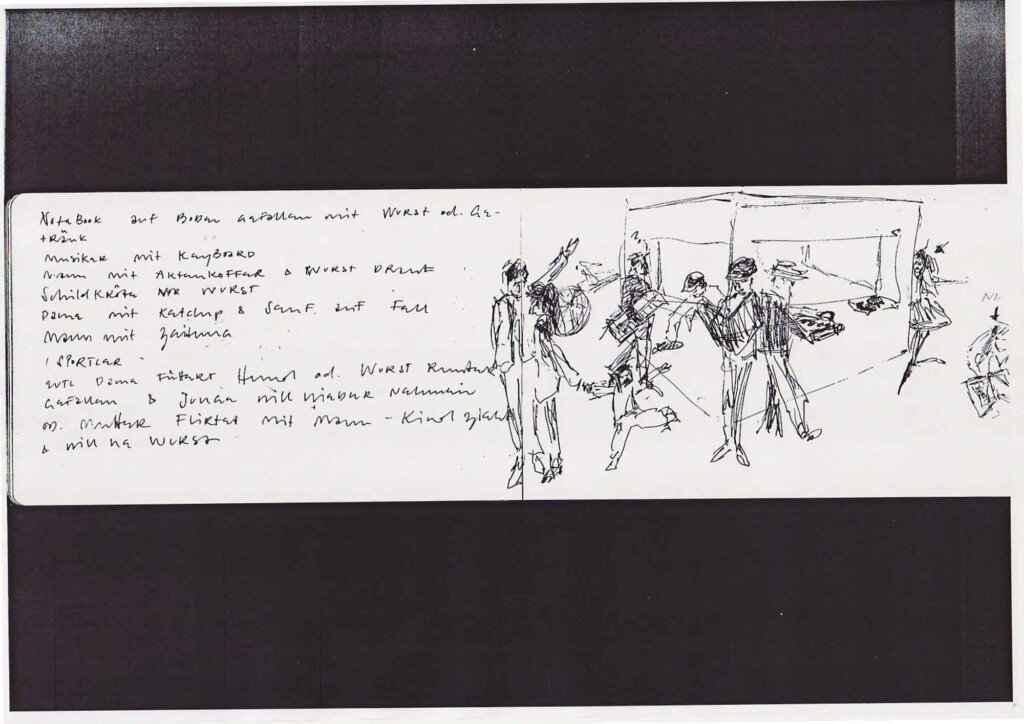

Rendezvous auf der Strudlhofstiege

Illustration der Schlüsselszene aus dem Roman „Die Strudlhofstiege“ von Heimito von Doderer. Das geplatzte Rendezvous − Schmelzer und Etelka Stangeler, die eigentlich als Aufpasser engagiert waren, bemerken Schmeller Senior, der seiner Tochter heimlich in einem Taxi gefolgt ist, um das Treffen von Ingrid mit Stephan von Semski zu verhindern. Gleichzeitig erscheinen am Fuße der Stiege René Stangeler, Paula Schachl und Grauermann und werden Zeugen der Szene. Stangeler hat die Bühne gefunden, die er an dem Ort schon vermutet hatte.

(Aus: „Szenen einer Gegend“, Büroheft Nr. 2, 2019)

Detail der Strudlhofstiege im August 2019

Foyer und Eingang Julius-Tandler-Platz 4

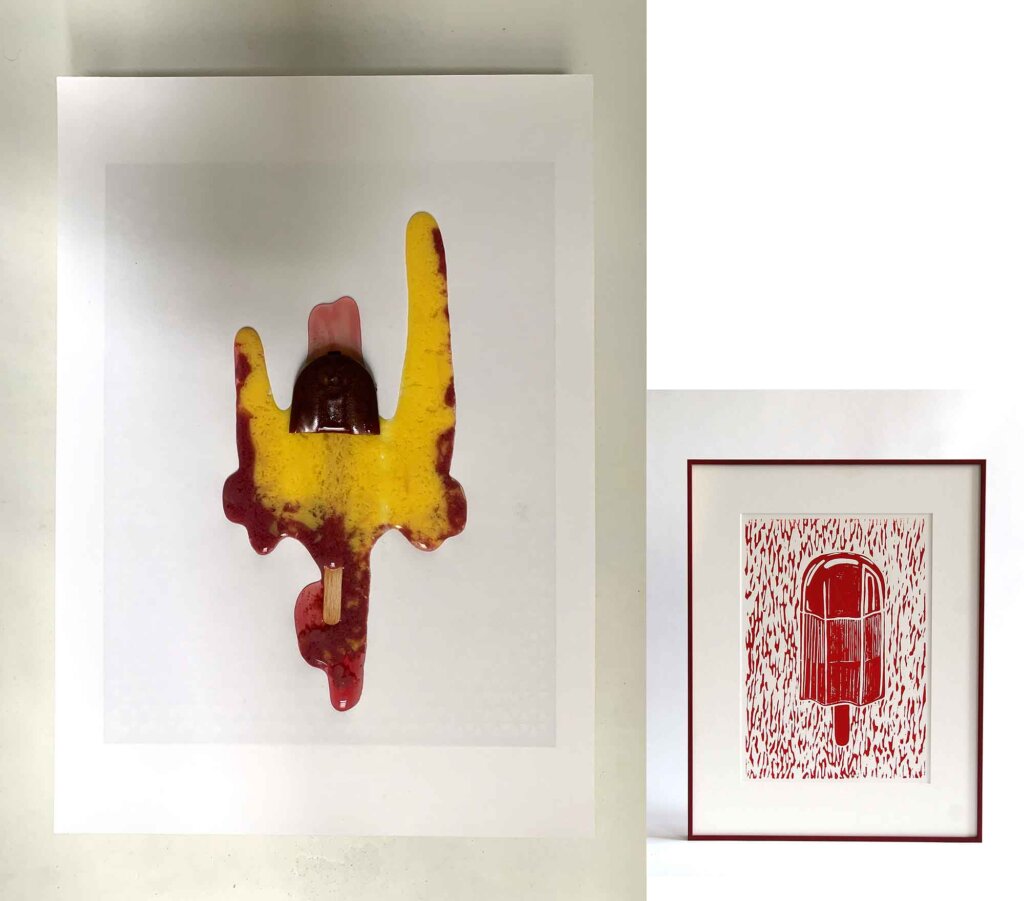

Jolly-Eis auf Papier und als Linol-Schnitt

/ Bühne /

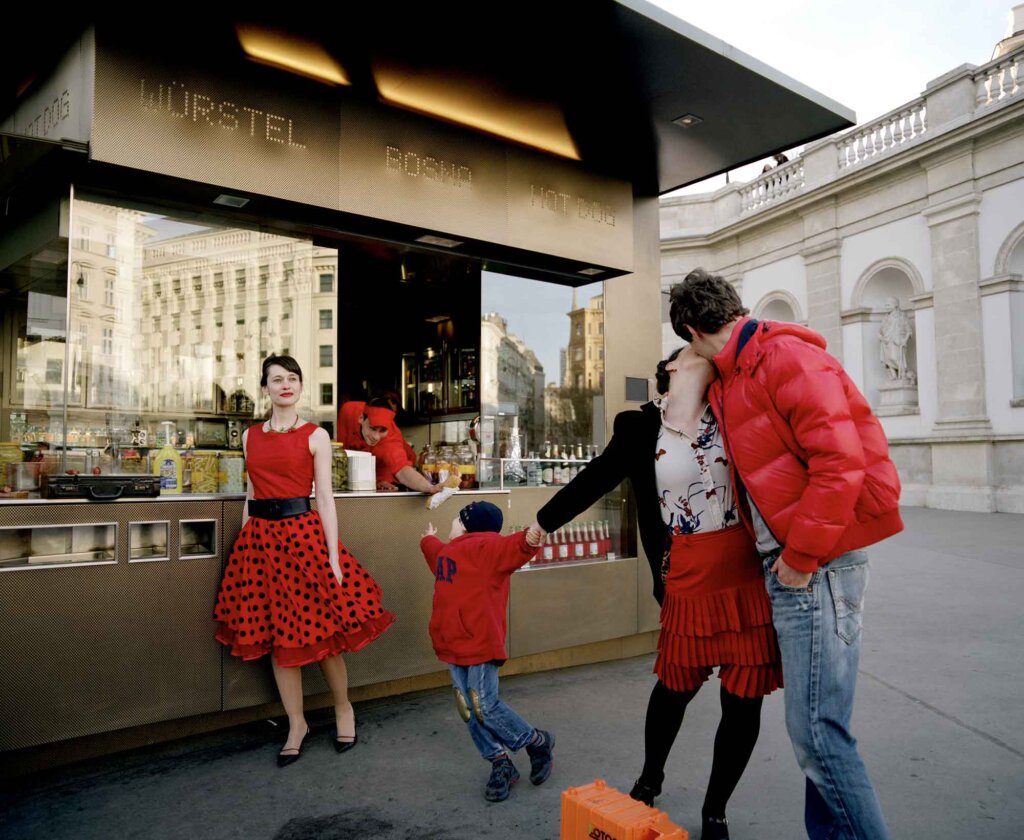

Albertina, April 2018

Rendering @ievgen_kalinovych, Collage mit Plastilinbild SUS

Zwei Lesearten:

Die Stadt als Bühne 1

Die Metapher hat unterschiedliche, fast entgegengesetzte Deutungen erfahren. Hannah Arendt untersuchte in ihrer 1958 erschienen „Vita activa“ eine Theorie der Öffentlichkeit und des politischen Handelns. Sie ging von der altgriechischen Polis aus, dem Stadtstaat als einem Verbund von Menschen.

„Der politische Bereich im Sinne der Griechen gleicht einer solchen immerwährenden Bühne, auf der es gewissermaßen nur ein Auftreten, aber kein Abtreten gibt, und dieser Bereich entsteht direkt aus einem Miteinander, dem mitteilenden Teilnehmen an Worten und Taten“. Dabei geht es um die Gegenwart einer Mitwelt, das Gesehen- und Gehörtwerden, das vor Anderen In-Erscheinung-Treten. Dieses Publikum in einem Zuschauerraum, in dem ein jeder zugleich Zuschauer und Mithandelnder ist, ist die Polis.

Der amerikanische Soziologe Richard Sennet ging noch weiter. Er beschrieb Mitte der 1970er Jahre in seinem Buch „Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität“ wie sich Privates und Öffentliches durchdringen. Seine These: Öffentliches Handeln ist stets ein Handeln mit Masken. Wenn diese Masken fehlen, entsteht so etwas wie ein „Terror der Intimität“. Das „sich selbst ausdrücken“ ersetzt den politischen Diskurs.

Die Stadt als Bühne und politischer Ort bekommt eine eindeutig positive Aufladung.

(Arendt, München: Piper 2020, S. 278, 279)

Die Stadt als Bühne 2

Genauso gerne flanieren wir nach der schönen Formel durch sommerliche Altstädte (wie über den Albertinaplatz, mit unserem Bitzinger Würstelstand). Man könnte daraus auch folgern: Das Projekt der Architekten ist demnach vor allem eines der Inszenierung. Es geht darum, Szenen und Atmosphären zu schaffen: Szenen der Unterhaltung und des Konsums – und Szenen des Wohnens und Arbeitens. Die Aufgabe der Architektur wäre von jener der Bühnenbildnerei kaum zu unterscheiden. Das Leben als Inszenierung, in der wir teilnehmende Besucher unserer eigenen Ausstellung sind? Der Stadthistoriker Werner Durth stellte schon 1988 fest, dass die „in kritischer Absicht zur Diskussion gestellten Begriffe der Inszenierung und Dramaturgie der Städte zunehmend ins Positive gewendet und affirmiert wurden“.

(Zum Nachlesen z.B.: Gernot Böhme, Architektur und Atmosphäre, München 2013 und Werner Durth, Die Inszenierung der Alltagswelt, 2. Auflage, Braunschweig 1988, Nachwort)

Corinne l. Rusch, Würstelstand Albertinaplatz

Bitzinger Würstelstand am Albertinaplatz

Drei Fotoarbeiten von Corinne l. Rusch, 2009

Lambda Print auf Alu-Dibond-Platten aufgezogen

Kontakt: www.corinnerusch.com;

E‑Mail: corinne@theselection.net

Theater und Ausstellung

„Übung macht Meister“. Lisa Kröll im Pygmalion-Theater Wien.

Fotografiert von Michael Dürr. Aus der Serie „Metaphern“, Büroheft Nr. 4, 2023

Ausstellung „Die Wiener Rothschilds“, Jüdisches Museum Wien, 2022

Fotografiert von Christoph Panzer

Halbrundsaal der Ausstellung „Verehrt-Begehrt“, Theatermuseum Wien, 2022.

Fotografiert von Christoph Panzer

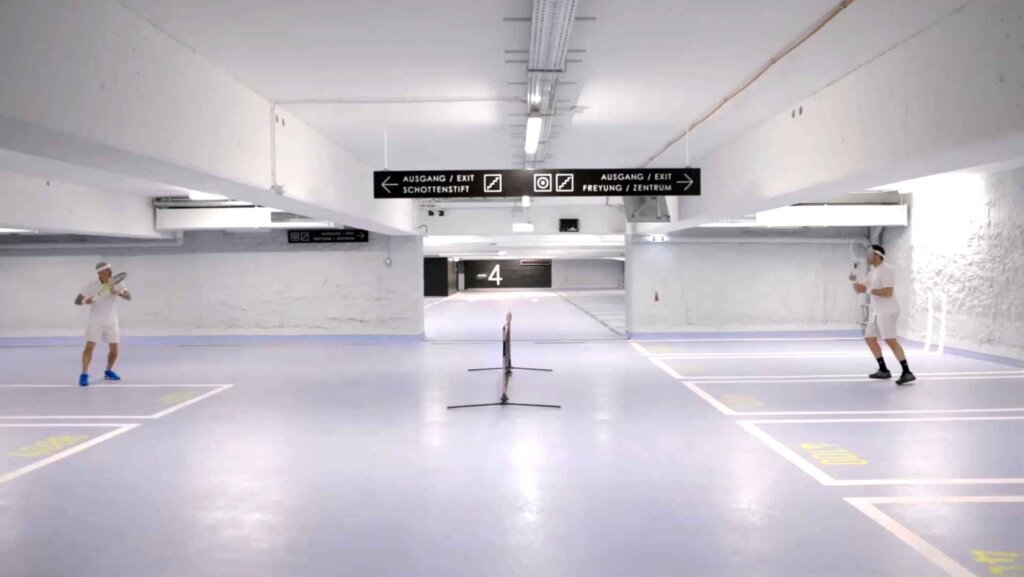

Die Stadt als Bühne 3

Garage Freyung, Video von Michael Dürr, 2022

/ Fremde Ideen /

Ideen, die wir nicht selbst hatten und klauen mussten 1

10 Hinweise für eine bessere Architektur

1 Nichts erfinden

2 Alles Mischen

3 Künstler fragen

4 Einfaches verfeinern

5 Fremde Ideen weiterspinnen

6 Rätselhaft bleiben

7 Altes umarmen

8 Hülle von Inhalt trennen

9 Großzügig probieren

10 Lernen von der großen Zahl

Ideen, die wir nicht selbst hatten und klauen mussten 2

„Die Axt im Walde“, Fotografiert von Michael Dürr. Aus der Serie „Metaphern“, Büroheft Nr. 4, 2023.

Nach dem Motiv: Robert Lebeck, „Josef Beuys in seiner Düsseldorfer Atelierwohnung“, 1970

Ideen, die wir nicht selbst hatten und klauen mussten 3

„Maske 1“, ausgeführt von Florian Schauhuber, 2023

Nach von einer Fotoserie über Marcel Breuers Stahlrohrstuhl